在日常生活中,肠道息肉并不少见,但是你听说过有人肠道里长出200多颗息肉吗?这听起来让人感到震惊,但是这种极情况确实发生了。

《中国结直肠息肉冷切专家共识》表示,大部分散发性结直肠癌是由结直肠息肉发展而来的,通过结肠镜筛查发现并切除,是降低结直肠癌发病率和死亡率的有效手段。

现代医学把人体黏膜表面的赘生物称为息肉,一般以部位命名,如出现在肠道里就叫“肠道息肉”。

息肉通常是一种良性病变,小至几毫米,大至几厘米;有的长得像蘑菇,有的像桑葚,有的则像小山包;数量上可从一个至数个不等,甚至整条肠子都是,若某一部位有两个以上的息肉,就是“多发性息肉”。

现代医学对其病因尚未明确,可能与下列因素有关:

长期吃高蛋白、高脂肪、低纤维素食物的人患病率较高,而蔬菜、维生素C摄入充足者较低。

膳食中脂肪占比超过40%是形成肠道息肉的重要因素,若脂肪摄入不超过膳食的15%,患病率就会显著降低。

另外,腌制食物等也与腺瘤性息肉形成有关。

免疫功能低下、动脉粥样硬化、冠心病、糖尿病、切除胆囊、接受癌症放疗的患者及肥胖人群的患病率较高。

长期炎症刺激肠黏膜可引起息肉,如慢性结肠炎、慢性溃疡性结肠炎、克罗恩氏病等。

粪便粗渣和异物长期刺激肠黏膜上皮,以及其他原因造成肠黏膜损伤,都容易使细胞出现异常增生,形成息肉。

长期便秘或频繁使用泻药也会刺激肠壁生成息肉。

息肉的形成与基因突变密切相关,而突变的基因又会遗传给后代。

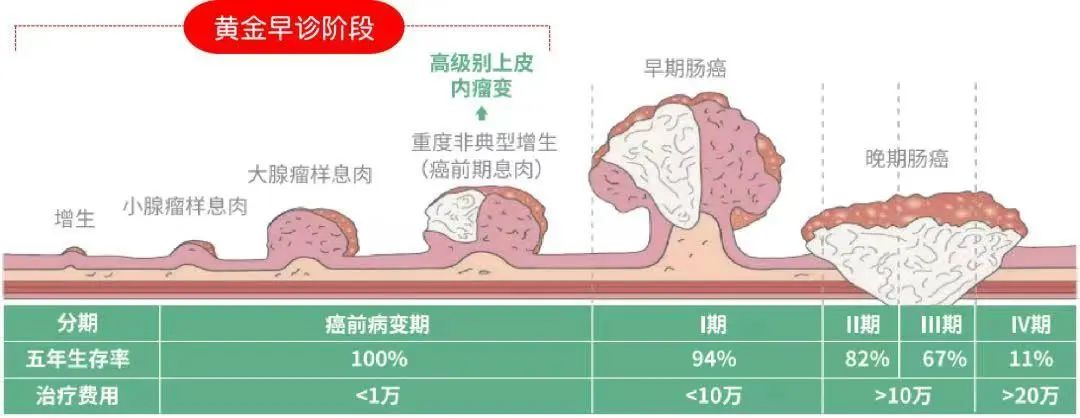

人体任何黏膜表面都可能生长与息肉类似的多余肿物,肠道息肉更受关注,是因为它可能会发展为大肠癌。

肠道息肉就像身体里的一枚“定时炸弹”,应该尽早“拆除”。

专家表示,80%左右的大肠癌是由息肉恶变而来。肠癌是一个“缓慢过程”,从肠息肉到肠癌变4步,即:

小息肉→大息肉→不典型增生→肠癌

整个过程可能持续1~2年。但是息肉和不典型增生阶段,患者多没有症状,需要靠定期的结肠镜检查来及时发现,并给予恰当的治疗,一旦发展到便血或肠梗阻症状,大多已属晚期。

由于肠镜能够取到病理组织,其又被称为诊断肠道疾病的“金标准”。建议大家35岁左右去做一次胃肠镜检查。

没有肠息肉家族史和一级亲属患癌的高危人群,之后每5年做一次肠镜。

本身有肠息肉、有家族病史的人需要将起始筛查时间提前,在25~35岁进行肠镜检查。

做肠镜检查后如果发现有肠息肉,检查频率要更密集,之后3年每年都需要做肠镜检查,根据息肉生长情况确定下一次检查频率。

传统的胃肠镜检查存在着一些缺点,操作过程中会给患友带来较大的不适感和疼痛感。

苏州肛泰中医院引进国际先进的舒适睡眠胃肠镜检查设备,能够实现高清晰度图像显示,同时麻醉医师运用丙泊酚等药物进行麻醉。整个检查过程在睡眠状态下进行,在提高诊断精度的同时大大减少了检查的痛苦。

肠道息肉的预防需要从多个方面进行,包括健康的生活方式、定期体检、保持乐观心态和遗传咨询等。对于已经发现肠道息肉的人群,应该积极配合医生进行治疗,争取早日康复。