“救救我,我不想死!为什么毫无预兆就得了肠癌?”医院里,一位年轻人痛哭流涕地拉着医生的手,这又是一位本不该患癌的肠癌患者。

柳先生今年才35岁,刚生完二胎,在一家互联网公司当码农,收入还算过得去。但日常一坐就是一整天,还经常要熬夜加班。

原本柳先生就有便秘的习惯,没想到半年前,排便习惯开始变得奇怪——要么五六天拉一次,要么一天就要拉三四次。

因为工作比较忙,柳先生也就没顾得上,还觉得这种便秘和拉肚子的排便频率刚好能一正一负地“互补”。

可是,最近这段时间,柳先生不知为何腹痛不止,有时候大便还带血,这把他吓得不轻,工作也不管了,急忙到医院做了检查,最终诊断为肠癌中期。

柳先生十分震惊,觉得天都塌了一样,十分不明白自己这么年轻怎么会得肠癌。

医生仔细询问了病史才知道,原来好几年前柳先生在公司体检的时候查出有肠息肉,但当时息肉比较小,医生也没有给他切除,而是让他后续注意复查,之后他就忘记这回事了……

正是柳先生长期对息肉“不闻不问”,才导致了如今这个局面。

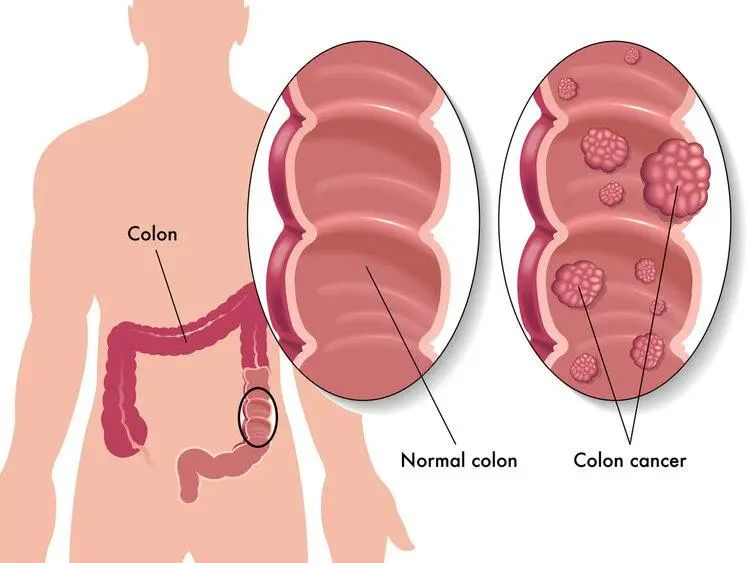

超80%的肠癌由息肉恶变而来

只要对肠息肉“宁可错杀,不可放过”,很多肠癌都是可以避免的。

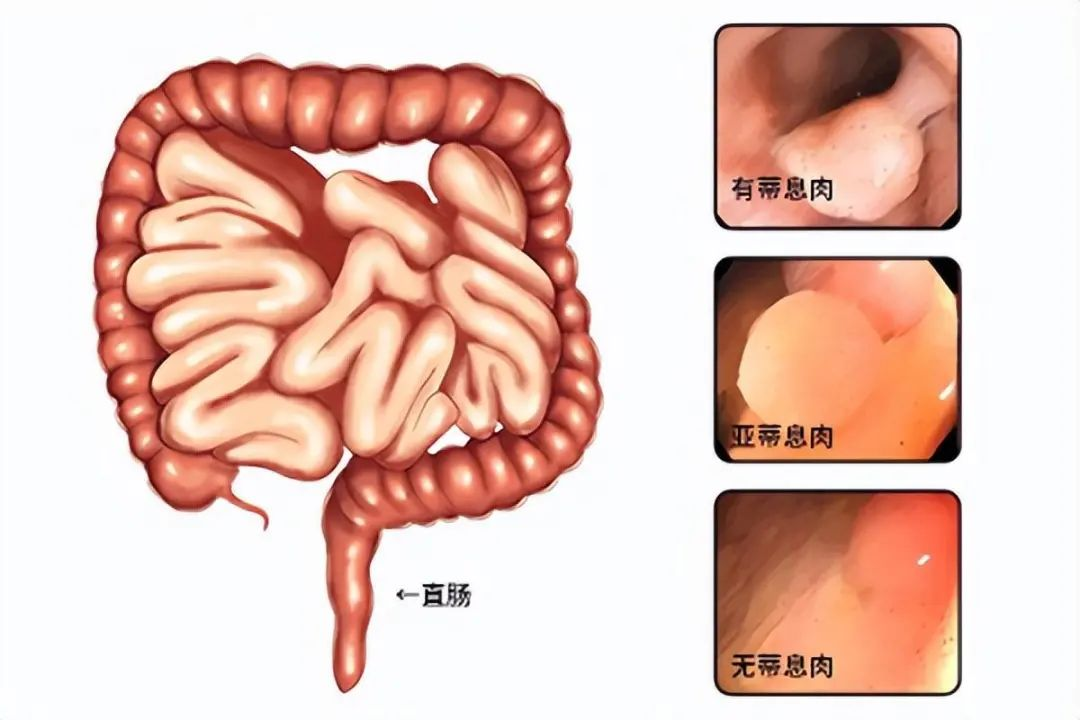

什么是肠息肉?它就是生长在肠道黏膜表面的上皮组织,通俗的说,就是肠道里头多长了一个小肉团。

别小看这些小肉团,85%的肠癌都是息肉恶变而来,正常黏膜长出息肉大概需要10~30年,而息肉长出来以后,经过5~10年的生长则可以恶变为癌。如果考虑个体差异,一些人癌变的过程可能需要数十年。

不是所有的肠息肉都会癌变,有些会在肠道安分守己,有些就会悄悄恶变。

①“安分守己”型:非肿瘤性息肉,主要以炎性息肉、增生性息肉为主。

②“悄悄恶变”型:腺瘤性息肉是肠癌的癌前病变,以管状腺瘤、绒毛状腺瘤、管状绒毛状腺瘤、无蒂锯齿状腺瘤/息肉、传统型锯齿状腺瘤为主。

提醒一下,无论是什么类型的肠息肉,大部分情况下只有肠镜才能检查出来。一般建议,普通人过了50岁之后,最好进行一次肠镜检查。首次检查没啥异常的话,后面就每5~10年复查一次。

如果是有肠癌家族史者、有癌症病史者、粪便潜血试验阳性者、有结直肠腺瘤性息肉、溃疡性结肠炎、克罗恩病癌前疾病者等高危人群,建议从40岁就开始做肠镜。

要是发现自己近期排便出现了一些异常,也建议及时做一下相关检查。

上厕所时发现4个异常,

尽早做肠镜

肠道是人体重要的消化器官,所以出现异常以后,可能会首先表现在排便上。

早期肠息肉很多时候没有症状,因为肠道内部没有痛觉神经,若本身体积还比较小的话,更难引发相关异常。但当肠息肉发展到一定程度时,可以通过一些排便情况来发现一些“蛛丝马迹”。

1、大便前干后软

当息肉越长越大,就会慢慢地阻塞肠腔,粪便通过变得困难。而且肠息肉还会影响肠道正常的消化功能,让粪便难以成形,可能会导致患者出现大便前干后软的情况。

2、便秘、腹泻交替

肠息肉可能会导致肠道功能紊乱,引发排便习惯异常,短期内出现便秘和腹泻交替或者大便次数明显增多,排便的时候有一种排泄不尽感。

3、排血便

粪便和正常的肠道蠕动,可能会和息肉摩擦,引发破溃出血,最终造成便血。此类便血,一般颜色比较暗,血液和粪便混合,甚至有脓血、黏液。

4、大便形状变化

正常的大便表面会比较光滑,若肠道有比较大的息肉,息肉可能会挤压到粪便,使粪便表面形成凹凸不平的沟槽,或者大便整体变得扁扁的。

通常情况下,检查发现了肠息肉,就要及时做切除,同时也在饮食和生活习惯上做好改善,避免癌变。