癌变有一个时间和过程,不是一天两天的事儿。但是,有时候癌症的发生是无声无息的,我们甚至都没察觉到,直到身体因癌变出现难以忍受的症状,到医院检查才发现已经癌变了。直肠息肉就是一个容易癌变且不易被发现的疾病。

直肠息肉是指直肠部位黏膜的隆起性病变,一般没有自觉的临床症状,多数是在结肠镜检查、钡剂灌肠检查、肛门指检和肛门镜检查时发现的。这样的直肠息肉大多分布在直肠下端,呈圆形,有细长的蒂,大多由黏膜及腺体构成,与肠壁相连接,也有的息肉为广基、无蒂,单发性居多,多发性者占少数。

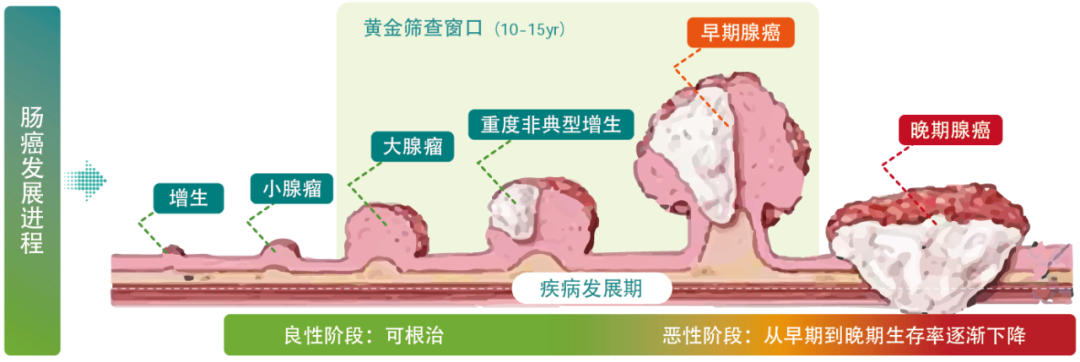

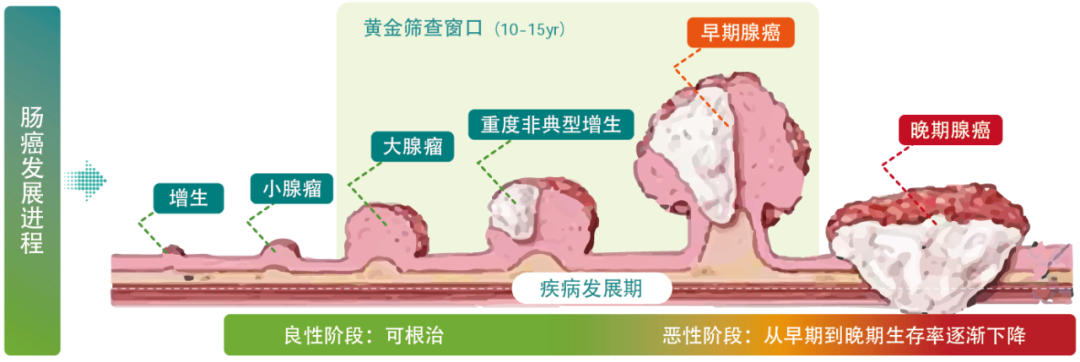

我们一般确定病理性质的直肠息肉,主要分为两种,一种是炎症性直肠息肉,一种是腺瘤性直肠息肉。虽然两种息肉的叫法不同,但是它们的性质确实千差万别,炎症性直肠息肉危害性小,炎症治愈后可自行消失,而腺瘤性息肉可不同,这种息肉往往不会自行消失,甚至还要恶变倾向,稍不注意可能就会发展成直肠癌。

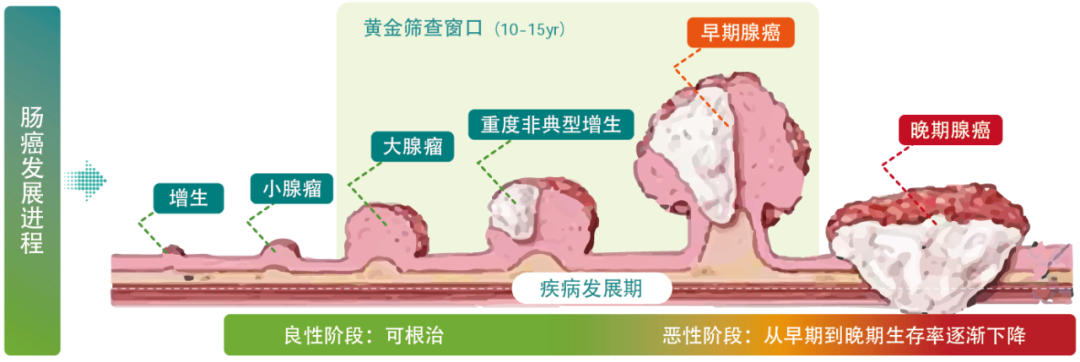

由于直肠息肉和癌症攀上了“亲戚”,越来越多的人对息肉的警觉性越来越高。但是大多数的恶变发生,我们可能没察觉到。由于大多数肠息肉早期没有症状,随着息肉持续长大或者恶变,出现便血、大便表面带血、腹泻、便秘、腹胀、腹痛等消化道症状,而且这类症状不典型,容易被忽视,这是导致直肠息肉不能及时被发现的主要原因。

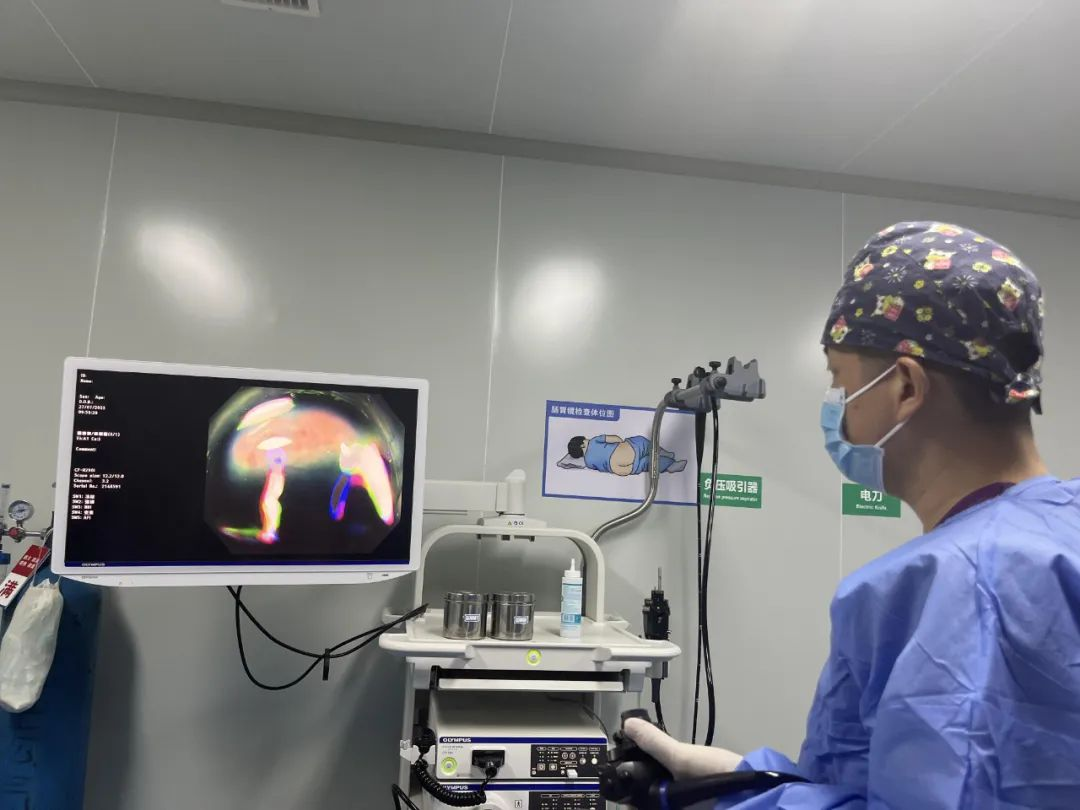

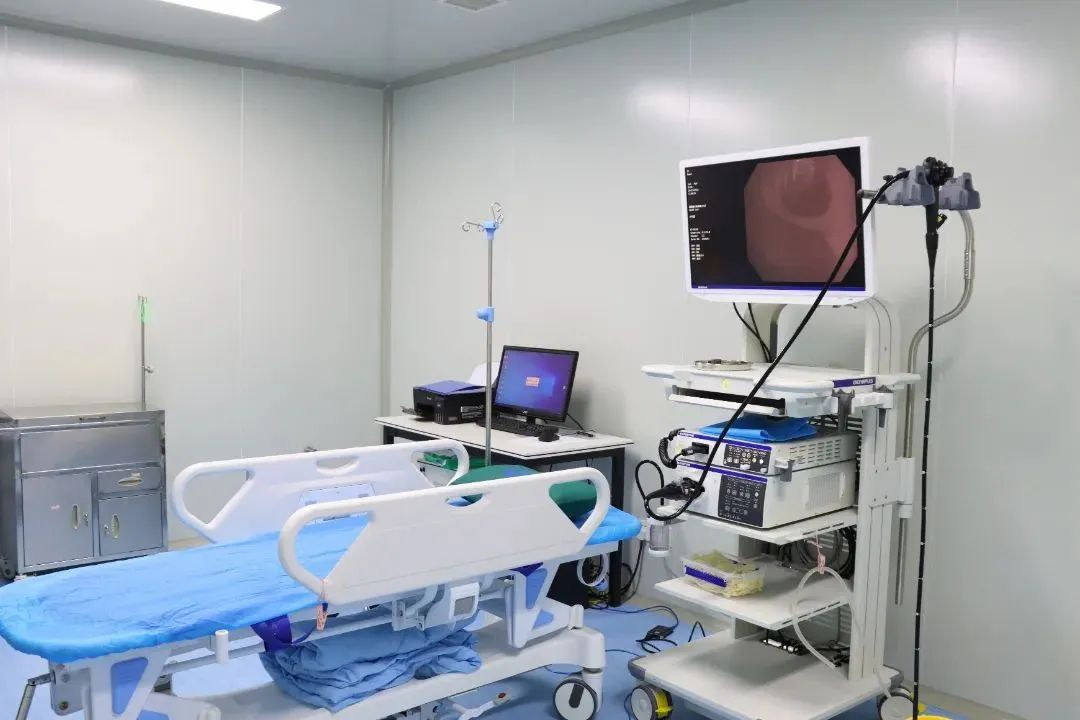

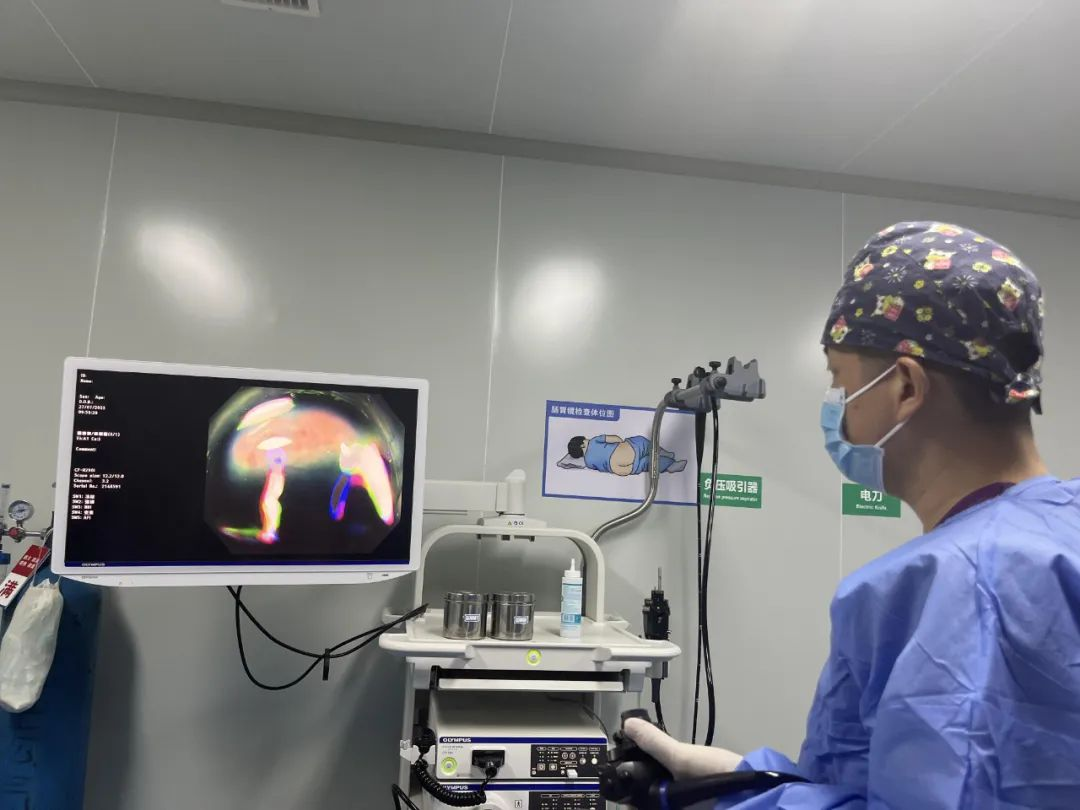

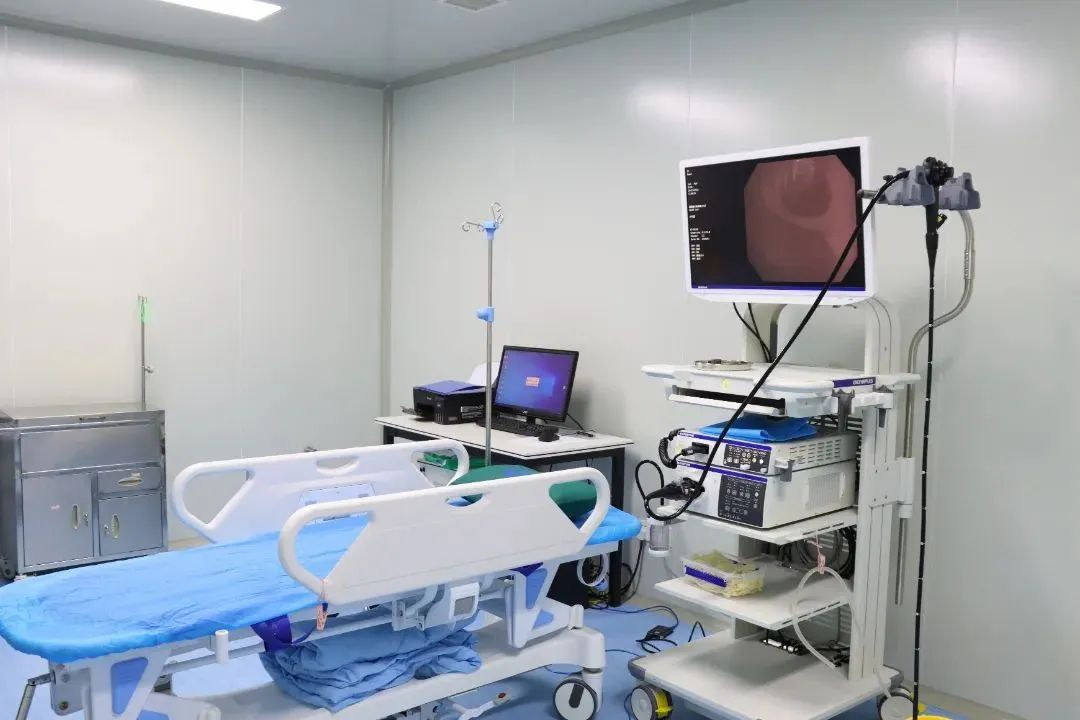

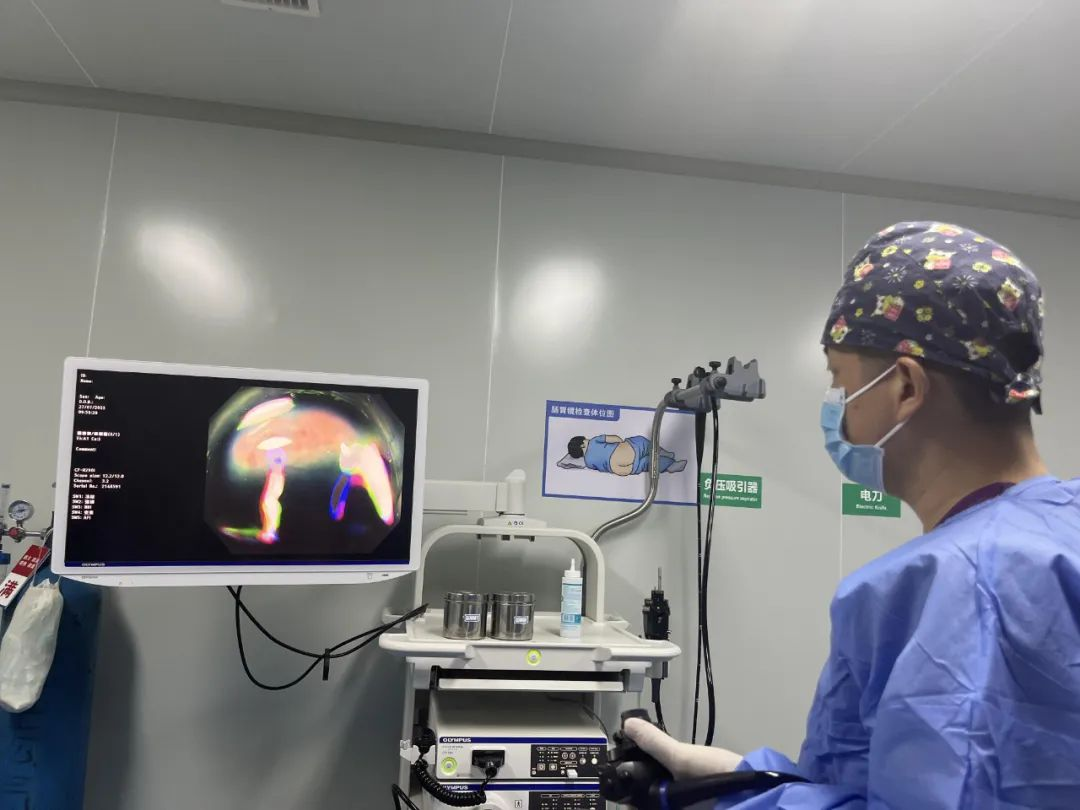

最好的方法是做直肠指诊或肠镜检查,直肠指诊可以触及中低位直肠的息肉,结肠镜检查则可以观察到整个大肠的黏膜,从而发现和确诊息肉。因此,肠镜是诊断肠息肉的“金标准”。

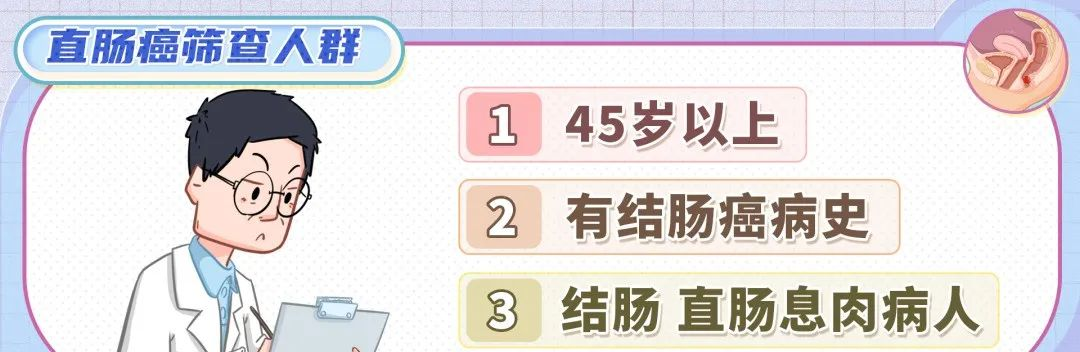

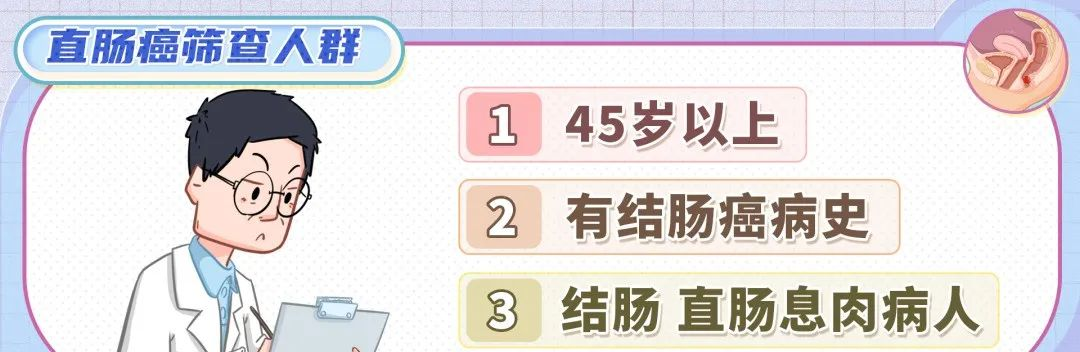

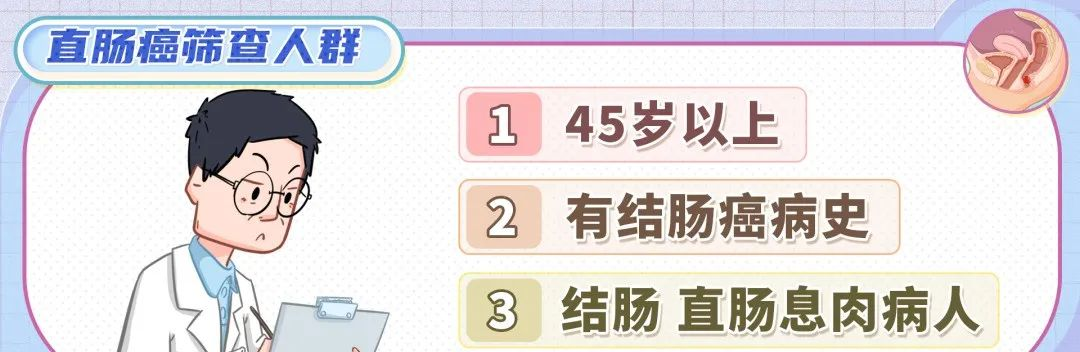

首先,自身有过肠息肉病史或者家族遗传性的肠癌病史,都可能面临着较高的患癌风险,在这种情况下,建议尽早开始肠癌筛查,以免出现肿瘤却不自知。其次,存在慢性肠胃炎、腺瘤性息肉等疾病的人群,也可能因为肠道长期受到损伤而增加癌变的风险。而腺瘤性息肉本身就可能给肠道造成不小的伤害,自身就存在癌变的风险,定期筛查肠镜,也是为了掌握肠道、息肉的变化。

还有,45岁以上,经常出现排便习惯变化,便血、便秘的人群。这些都是肠癌典型的症状。当你分不清自己到底是普通的肠道疾病,还是肠癌的时候,肠镜就可以当成“照妖镜”。对这3类人来说,肠镜的检查频率应该达到每隔1-3年检查一次,能够较好地掌握肠道内的病变,万一发生了肠道癌变,也能及时察觉出端倪,采取及时、有效的治疗。很多人听到肠镜,都会觉得非常的害怕。将“镜子”通过肛门放到人体内,还要不断的转动,观察肠道环境,想一想都觉得肚子疼。事实上,肠镜是一根细长的管子,直径只有1厘米左右,并不会造成太大的不适感。在做肠镜检查前,人们会先将肠道彻底排空。用一些清肠道的药剂来促进排便。直到排出的是比较干净的水,才能进行检查。这是肠镜检查前必做的一步,只有排空肠道内的食物,才能避免因为食物覆盖在肠道表面而影响检查的结果。数据显示,在肠道没有完全排空的情况下进行肠镜检查,很可能造成腺瘤漏诊,食物可能掩盖一部分微小的肠道病变,甚至影响肠镜检查息肉、肿瘤的结果。在肠镜检查前,应该至少禁食6个小时以上,禁水4个小时以上。除此之外,人们几乎不需要做其他的准备工作。放轻松,在肠镜检查的过程中配合医生的安排,在必要的时候调整体位,能够更好地看清肠道内的变化,对提高检查的准确度也有帮助。由于早期结直肠癌的症状隐蔽性很强,甚至很多患者都没有异常症状。不少结直肠癌患者一经确诊就是中晚期,治疗难度大,预后效果也比较差。而肠镜则是筛查肠癌的金标准。通过肠镜检查,能够直观地看到肠道内的变化,还能筛查一些肠道内的病变。

对普通人群来说,在50岁之后就会进入肠癌的一个高发期,在这段时间里,人们比较好的预防手段就是定期检查肠镜,频率大约是每隔5-10年检查一次。换句话说,当你第一年检查肠镜,显示一切正常的时候,可以管5-10年的时间不会发生癌变。因为肠癌的出现往往和肠息肉有关。而肠息肉出现后,到发展为肠癌也需要一定的时间,大约是5-10年左右。所以,在检查肠镜结果显示正常的时候,虽然不是一定不会在5-10年内患癌,但在短时间内发生癌变的风险是非常低的,人们可以放心。